AYA座談会

多様な人との相談が選択肢を広げる

(座談会開催日:2025年3月7日)

岸田AYA世代は、年齢だけでなく、人生経験や社会の仕組みの理解が発展途上であること、同じ境遇の人が少ないことも特徴だと思うんですね。罹患した時に、何を知っておけばよいか、誰に助けを求めたらいいか、そういう観点で、今、思うところをお聞かせいただけますか。

白石私の場合は、罹患を機に自己都合による退職を迫られたのですが、この問題は非常に難しいと感じています。実際、不当解雇であることはハローワークの担当者にも指摘されました。でも、その時は反論する力がなかったのが実情です。職場の人たちには悪い印象がなかったので、訴えることを躊躇しました。もし訴えて会社が営業停止になった場合、その会社で働く人の家庭に多大な損害が及ぶことを考えて、どうすべきか決めきれないという思いが強かったです。結局、結論は出ず、泣き寝入りするしかありませんでした。今、振り返れば、こちらも一度立ち止まって考えることが大切だと思いますし、会社側も解雇を通知する前にほかの選択肢を持ってほしかったと思います。社会全体の意識が変わらない限り、この問題は続くと思うので、少しでも意識づけを行い、発信し続けることが重要だと考えています。

岸田同じような状況の人は、誰に相談すればいいと思いますか。

白石相談する相手としては、一番話しやすい身近な人が適していると思います。その中には助言をくれる場合もあるでしょうし。ただ、会社内での相談は難しいことが多いです。良い上司であれば適切なアドバイスをくれるかもしれませんが、そうでない場合も多く、面倒を見てくれるかどうかも不確定です。そのため、第三者に相談できる場を見つけることが重要だと思います。

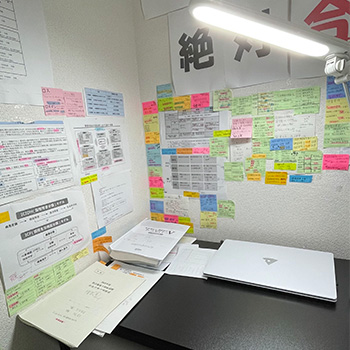

努力の末に資格取得(桑原さん)

岸田そういう意味では今、桑原さんはソーシャルワーカーとして、上郡さんは人事としてお仕事されていますが、その立場でどんなことを思いますか。

桑原ソーシャルワーカーとして、まだそういう経験がないのですが、相談することは大事だと思いますね。自分1人だけで考えていてもどうにもならないことはありますし、自分だけで考えるとどんどん深刻になってしまって精神的にも良くないので。あとは、調べてみると、いろいろ使えるサービスや福祉制度があるので、どんどん活用していくといいと思います。

上郡私は、仕事と闘病の両立ができるような世の中、まず自分の職場がそういうふうになればいいなと思って動いたこともありました。がんにとどまらず、罹患しながら仕事をするということがマイノリティである中では、会社が制度化したり、何か守ってくれたりという感じには、まだまだ遠いと思います。一方で、1人だけでなく何人かに相談してみることで、いろんな視点でいろんな意見を聞きながら解決に向かっていけるかなと思います。自分ができることをやりつつ、世の中も変わっていってほしいなと率直な感想を持ちました。

情報発信の活動中(大島さん)

大島自営業という立場では、働かなければ収入が得られないというのが一番の課題です。そうした状況にある人を守る制度を探していけば、きっと見つかるのではと思います。私の場合、職業団体や県の鍼灸マッサージ師会などが支援を提供してくれました。このような職業団体から情報やアドバイスをもらうことで、解決策が見つかることもあるので、相談先を広げていくことが重要だと感じています。

大西私は、休職中に辞めるかどうか悩んでいた時にいろいろな人に相談しました。病院のスタッフさんに相談すると、傷病手当が支給されることや、会社にとっても実績として残ることを教えてもらいました。そこで悩みごとがあったらとりあえず周囲の人に話してみることの重要性を再認識しました。看護師さんや先生、友達に何でも聞いてみると、意外な答えが返ってきたり、知らなかったことを教えてもらえたりします。人と交流しながら話すことで他の人の話を聞く機会も貴重だと思います。今回の座談会も、とてもありがたいなって思いました。

社会福祉士から

樋口診断を受けて、治療に進んでいくときには、考えなければならないことが一気に押し寄せてきます。最近では、病院でも困りごとに関する問診票に記入を求められたり、看護師さん、薬剤師さん、栄養士さん、相談員さんなど、いろいろなスタッフがお話に来ることも増えてきました。 でも、最初のうちは誰が誰なのかもよくわからず、「どの話を誰にしたらいいの?」と思うのは当然のことです。 気持ちの整理もつかない中で、つい「困っていることは特にありません」と答えてしまったり、本当は少し気になっていることを飲み込んでしまったりする方も少なくありません。 それに、「きちんと困っていることを説明しなければ」とか、「職場の制度や保険のことを知らないと話しにくい」と感じて、相談をためらってしまうこともあると思います。 でも、本当は――話がまとまっていなくても大丈夫。情報を持っていなくても構いません。 なんとなく心配なこと、モヤモヤすることを「こんなことで相談していいのかな」と思わずに、話しやすい人に話してみることが、相談の第一歩になることもあります。 それは専門家でなくても構いません。家族や友人、信頼できる職場の同僚でも、「これってどうなっているんだろう?」「どうしていけばいいのかなとおもっているんだよね」と話してみることで、少しずつ気持ちや困りごとが整理されていくことがあります。 また、困ったときに相談できる場は、病院の中だけではありません。 職場の上司や同僚、人事担当者、産業医、保健師も、働き方や復職について話せる相手です。 また、ハローワークには、がんの経験後の再就職支援や、体調に配慮した働き方を考えるための専門窓口もあります。 さらに、がん患者団体やNPO法人では、ピアサポート(同じ立場の人からの支援)や、他のがん経験者の体験談を聞ける場もあります。 「一人じゃない」と感じられることで、前を向く力につながることもあります。 そして何よりも、情報を集めたり制度を調べたりするのは、あなた一人で抱え込む必要はありません。 病院には、がん相談支援センターや医療ソーシャルワーカーなど、情報収集や制度の確認を得意とするスタッフがいます。 「なんとなく不安」「何を相談したらいいかもわからない」――そんな状態からでも、相談は始められます。 困りごとに“正解の形”はありませんし、相談にも“正しい順番”はありません。 話してみること、頼ってみることが、気づかなかった支えや選択肢につながることもあります。 どうか、「こんなこと話していいのかな」と迷ったときほど、気軽に声をかけてみてください。 タスクが見えることで、漫然とした不安感から少し安心できる時間が始まるかもしれません。

岸田白石さんが言ってくれた、何でも1回ちょっと立ち止まって考えていくというのは、何においても大事なんだなと、あらためて思いましたね。僕は初発の治療後、復職した時は、IT関連の企業で周囲がバリバリ働く中で、劣等感にさいなまれながら仕事をしていて、なかなか周りに相談できなかった時があったりしたんです。そういう時に、相談できる人や制度があればいいなということも、つくづく思いました。同時に、今日みなさんが話してくれた経験が、今、悩んでいる人や迷っている人の解決の糸口になるとうれしいです。

清水「がんと就労」について、私はこれまで知識として病気を伝える相手や告知後の仕事の両立方法について学んできました。私の知識を横糸だとすると、今回5人の方々のストーリー、人生の背景、仕事の環境、そして病気を経てその後どう変わったのかという実際の体験という縦糸を深く理解できました。みなさんの経験を、ほかの患者さんに伝えることがとても意義深いものになるだろうと感じました。

- 監修:がん研有明病院 腫瘍精神科 部長 清水 研 先生

2025年8月更新